Militantisme : les coûts de l’engagement

S’engager dans un collectif militant peut être éprouvant. Trois retours d’expériences au sein du collectif Dernière Rénovation / Riposte Alimentaire pour en témoigner

À l’heure où les actions du collectif Dernière Rénovation / Riposte Alimentaire se sont interrompues, les expériences vécues restent encore vives dans les mémoires de ses ancien·ne·s membres. Pour Qui Vive, j’ai eu l’occasion d’en rencontrer quelques-un·e·s, qui m’ont fait part de leurs souvenirs et de leurs ressentis.

Comment un collectif militant peut-il se pérenniser ?

C’est une question que je me suis souvent posée ces dernières années, en voyant des groupes militants se désagréger au fil du temps, quelques personnes les portant à bout de bras, avant de connaître un immense état de fatigue. En voyant des espoirs placés dans ces collectifs, réduits à néant du fait de malentendus, si ce n’est de déchirements internes.

J’ai eu l’occasion de m’engager à quelques reprises dans des collectifs militants, souvent au stade de création. Après quelques réunions et plusieurs semaines d’investissement cependant, l’énergie initiale est toujours retombée : les habitudes nous rattrapent, le travail (étudiant pour ma part) mis de côté s’accumule, jusqu’à ce que notre engagement se noie au milieu d’un quotidien déjà bien rempli.

Les groupes militants qui parviennent à perdurer me fascinent. Comment réussissent-ils à recruter ? Quelle portion de temps investissent leurs militant·e·s dans la lutte ? Ont-ielles la possibilité de se réserver des temps informels ? La santé mentale a-t-elle une place dans leur combat ?

Le collectif Dernière Rénovation / Riposte Alimentaire

Pour comprendre plus précisément quelles raisons peuvent conduire à la fin d’un collectif militant, et donc essayer d’y apporter des solutions, je me suis dirigée vers le collectif Dernière Rénovation, devenu Riposte Alimentaire en 2024. Fondé en avril 2022, il a annoncé la fin de ses actions en octobre 2024, afin de se consacrer pleinement aux procès intentés à plusieurs de ses membres (encore en cours à l’heure actuelle). Et pour cause, Dernière Rénovation / Riposte Alimentaire était un collectif de résistance civile, particulièrement médiatisé pour ses actions qui comprenaient des blocages de route et des jets de soupe sur des peintures, afin d’alerter l’opinion publique sur l’urgence du passage à l’action, pour lutter contre le réchauffement climatique et la destruction de la biodiversité (entre autres). Le collectif s’inscrivait dans le réseau A22, qui compte dans ses rangs plusieurs organisations à l’échelle internationale, se rassemblant autour d’une méthode de lutte commune : la résistance civile.

Cette méthode a notamment été pensée par Roger Hallam, co-fondateur, controversé et parfois contesté1, d’Extinction Rebellion, un mouvement écologiste international né en 2018. Hallam estimait cependant que le fonctionnement de XR (abréviation d’Extinction Rebellion) n’était pas suffisamment efficace, en ne permettant pas d’aboutir à des mesures concrètes et exigeantes à court terme. Au contraire, la résistance civile se caractérise par la définition d’objectifs clairs en amont, et par le déploiement d’une série d’actions permettant d’atteindre ces objectifs. C’est sur cette base que s’est construite la campagne Dernière Rénovation, dont le but était de contraindre le gouvernement français à mettre sur pied un programme afin « d’assurer la rénovation globale et performante du parc immobilier français d’ici 2040 et d’élaborer un système de financement simple et progressif prenant en charge l’intégralité des travaux pour les propriétaires les plus modestes »2. Jugeant que cet objectif avait été atteint (dans une moindre mesure cependant), à travers « l’adoption à l’Assemblée nationale d’un budget de 12 milliards d’euros pour la rénovation thermique des bâtiments dans le projet de loi de finances 2023 »3 (par la suite soigneusement mis de côté via l’utilisation du 49.3), le collectif a débuté une nouvelle campagne, en prenant le nom de Riposte Alimentaire, et en défendant la mise en place d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation4 à l’échelle nationale.

Souvent, les actions de DR / RA se clôturent par un placement en garde-à-vue de leurs participant·e·s, prévu et souhaité par le collectif, afin de gagner plus de poids politique et médiatique5.

Au vu de l’écho médiatique du collectif et de sa structuration apparente, il me semblait étonnant que ses actions s’interrompent aussi brutalement. Pour mieux comprendre, j’ai interrogé trois ancien·ne·s membres de DR / RA.

Bien que leurs éléments de réponse ne constituent que des hypothèses pour répondre à cette question, leurs témoignages m’ont permis d’en apprendre beaucoup sur la mise en place d’un collectif, sur l’importance des liens qui se tissent au sein d’un groupe militant, en particulier dans le cadre de la résistance civile. Je les remercie toustes les trois pour m’avoir accordé de leur temps.

DR / RA se structure à partir de différents groupes locaux, basés dans plusieurs grandes villes de France, et d’un comité national, se chargeant de la coordination de ces groupes et des actions menées. Matthieu (29 ans) et Aurélie (la cinquantaine)6 appartenaient toustes les deux à l’antenne marseillaise de DR / RA, Margot (35 ans)7 au comité national.

Matthieu travaille dans l’informatique. Son entrée au sein de Dernière Rénovation constitue son premier pas vers un engagement politique. Margot et Aurélie sont un peu plus expérimentées : Margot vient du monde de la culture et était déjà investie dans le milieu associatif, en s’inscrivant notamment dans la lutte contre les discriminations de genre, ou au sein d’un accueil de jour pour les femmes sans-abri. Quant à Aurélie, elle est membre d’une association de parents d’élèves et s’investit au sein d’une AMAP8.

Quelque chose de plus grand que soi

Matthieu a entendu parler de Dernière Rénovation pour la première fois dans une interview accordée au média en ligne Blast, en juillet 2022. « Ils étaient deux sur le plateau, et avaient l’air tellement en accord avec mes convictions, ça m’a donné envie de m’engager. » Il décide de s’inscrire pour participer à une réunion publique9, qui le convainc de s’investir davantage. Le groupe local ne comporte alors que trop peu de membres pour participer à la vague d’actions10 en cours. Il prend donc en charge différentes missions, et aide dans le cadre des réunions publiques, fait du phoning11, gère la base de données, participe aux réunions internes du groupe local…

Suite à une réunion publique, Aurélie participe à une journée de formation à l’action. Le matin est consacré à des jeux d’écoute, permettant à toustes les participant·e·s d’exposer les raisons pour lesquelles ielles ont décidé de prendre part à cette journée. L’après-midi est davantage tournée vers la pratique, en simulant un blocage de route, afin de préparer les participant·e·s à leur passage à l’action. Une journée ayant provoqué beaucoup d’enthousiasme chez Aurélie, et lui ayant permis de côtoyer des personnes tout aussi préoccupées qu’elle par la situation écologique. Un sentiment d’être compris·e, qu’éprouve aussi Matthieu lorsqu’il intègre le collectif : « L’éco-anxiété a disparu à ce moment-là, tu as l’impression d’appartenir à quelque chose de plus grand que toi. »

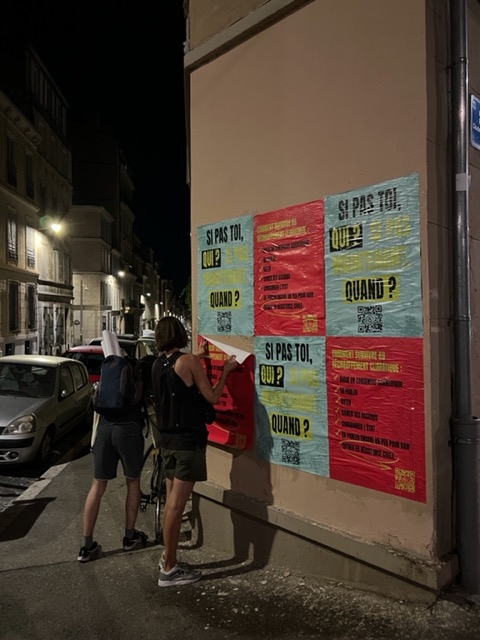

L’engagement d’Aurélie au sein de DR commence durant la période de la réforme des retraites. Le collectif décide alors de marquer une pause dans ses actions pour favoriser la mobilisation de ses membres contre la réforme. Malgré tout, de plus petites actions se poursuivent, comme des affichages sauvages, ou des habillages de statues avec des t-shirts portant des slogans, dénonçant l’inaction du gouvernement en matière d’écologie.

Cette période lui permet d’apprendre à connaître les membres du groupe local, de tisser des relations et de gagner en confiance, en se mettant en mouvement. Elle éprouve la sensation d’acquérir de la force, qui se cristallise par la suite, lors d’une première vague d’actions en octobre 2023. L’idée du collectif est de rassembler différent·e·s membres des groupes locaux, afin de mener une semaine intense d’actions sur Paris.

Montée d’adrénaline

Aurélie est mobilisée dans le cadre d’un blocage des locaux du parti Renaissance, qui se solde par une garde-à-vue, anticipée par DR. La garde-à-vue dure environ 24h, et se déroule dans de bonnes conditions selon elle12 : « J’étais avec des gens que je connaissais, avec qui j’avais bloqué les locaux de Renaissance. Nous nous soutenions. […] Les policiers n’étaient pas brutaux avec nous, et des membres de Dernière Rénovation nous ont accueillis à notre sortie. »

Pour elle, il s’agit d’un souvenir mêlé d’un certain entrain. Elle évoque quelques moments amusants : « Devant les locaux de Renaissance, les policiers ne comprenaient pas la façon dont nous étions attachés entre nous. Nous les avons vus perdre contenance, en essayant de nous détacher pendant plusieurs minutes. » Elle mentionne également son incompréhension, face aux moyens déployés pour déloger les militant·e·s : « Une douzaine de camions ont été mobilisés pour emmener les militants au commissariat. Nous étions un par camion. On a traversé Paris avec les gyrophares, comme si on avait fait quelque chose d’extrêmement grave. »

Et de fait, cette prise en charge des militant·e·s écologistes est plus que préoccupante. Comme le rappelle Michel Forst, rapporteur spécial des Nations-Unies sur les Défenseurs de l’environnement, « La répression que subissent actuellement en Europe les militants environnementaux qui ont recours à des actions pacifiques de désobéissance civile constitue une menace majeure pour la démocratie et les droits humains »13.

Finalement, Aurélie précise que pour elle, cette action lui a permis de s’extraire de son rôle de maman, devant uniquement prendre soin des autres, et de devenir un sujet agissant, qui s’expose à des risques. Elle mentionne également l’adrénaline ressentie durant cette expérience, dont la retombée les jours suivant l’action a été particulièrement difficile à vivre.

Une adrénaline qu’a également ressentie Margot durant sa période chez Dernière Rénovation. Margot a été embauchée au sein du comité national, dans le pôle communication qui comptait généralement cinq personnes. Son engagement lui prenait tellement de temps qu’elle a été obligée de déménager rapidement chez ses parents. « Mes heures de sommeil se sont réduites, je n’avais plus le temps de me faire à manger, de prendre une douche, de sortir ma chienne… De satisfaire mes besoins primaires en fait. »

Elle est mobilisée, tout comme l’ensemble des membres du groupe national, de l’aube (lorsque débutent les blocages de route, qu’il faut donc suivre puis retransmettre à travers les réseaux sociaux) jusqu’à minuit (heure à laquelle s’achèvent les matchs de foot qu’interrompt régulièrement DR, en association avec d’autres groupes du réseau A22 notamment), 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Durant ces longues journées, Margot s’occupe du sous-titrage des vidéos envoyées par les groupes locaux, qu’elle diffuse sur les réseaux sociaux, elle réalise des montages vidéo et est également responsable d’une équipe de bénévoles graphistes. Au-delà de ces nombreuses tâches, et du suivi des actions quotidiennes, le comité national se réunit tous les jours en visio-conférence, à compter de 4 à 5 heures par jour.

Un rythme de travail qui favorise une montée d’adrénaline, les membres du comité national étant perpétuellement sur le pont : « C’est comme une rave party qui dure plusieurs semaines » souligne Margot.

Par ailleurs, une pression s’exerce aussi du point de vue de la confidentialité des informations et de la sécurité des militant·e·s : « Aucune fuite de documents n’est permise. C’est la sécurité de nos abeilles14 qui est en jeu ». Pour assurer cette protection, les codes d’accès à des documents confidentiels sont changés régulièrement, et les canaux de discussion se multiplient sur plusieurs plateformes. Un fonctionnement qui représente une source d’angoisse conséquente, mais qui reste nécessaire selon Margot.

Au-delà de cette pression liée à la confidentialité, une autre s’exerce, d’ordre budgétaire cette fois-ci. En effet, le réseau A22 est financé par le Climate Emergency Fund, un fonds créé notamment par Aileen Getty, fille du fondateur de Getty Oil, une compagnie pétrolière et Trevor Nelson, ancien membre de la fondation Bill et Melinda Gates15. Margot me confie que chaque mois, Dernière Rénovation se devait de rendre des comptes au Climate Emergency Fund, pour que celui-ci continue de financer la campagne16.

Pendant plusieurs mois, elle consacre l’intégralité de son temps à Dernière Rénovation : « Même si ce n’était pas dit explicitement, nous ne pouvions pas nous investir dans d’autres associations ou collectifs. J’ai poursuivi certains de mes engagements, mais en prenant sur mon temps de sommeil ».

Ce sont ses proches qui lui ont permis de sortir de la campagne.

Au bout de plusieurs mois de mobilisation, elle décide de prendre quelques jours de repos, à la suite desquels elle ne se sent plus capable de réintégrer ce rythme de vie. « Quand j’ai quitté Dernière Rénovation, je me sentais faible, je me dévalorisais constamment. Ma vie en dehors de Dernière Rénovation n’avait plus de sens. » Au-delà d’une santé mentale dégradée et d’une fatigue immense, Margot écope également des conséquences de son manque de mobilité pendant plusieurs mois : « J’ai eu de grosses difficultés à marcher, comme en sortie de confinement. Sortir ma chienne me demandait beaucoup d’efforts ».

Malgré tout, elle me confie éprouver de la nostalgie en repensant à cette période. Tous ses engagements actuels sont « plutôt doux », l’adrénaline éprouvée au cours de sa période Dernière Rénovation lui manque beaucoup. De même que les liens avec les membres du groupe national, qu’elle a décidé de rompe suite à son départ : « J’étais trop honteuse, j’avais le sentiment de les avoir abandonnés, notamment ma binôme avec laquelle j’étais en permanence au téléphone ».

Elle m’explique cependant que ces liens étaient particuliers. Les militant·e·s du comité national sont très proches, en étant constamment au téléphone les un·e·s avec les autres, tout en ne se connaissant pas. La plupart d’entre elleux ne se sont jamais rencontré·e·s physiquement. « Charlotte17, avec laquelle j’étais au téléphone H24, je ne sais pas à quoi elle ressemble, quel âge elle a, ni ce qu’elle aime. » Margot m’explique qu’elle éprouvait un certain enthousiasme à travers cette construction de liens spontanée autour d’une lutte commune : « On crée une communauté incroyable ». Cependant, en quittant le collectif, il est plus difficile de maintenir ces liens, puisque fondés uniquement sur la base d’un engagement politique.

Cet investissement particulièrement intense au sein du collectif se retrouve également dans les groupes locaux. Matthieu témoigne du fait qu’il pensait en permanence, y compris durant ses horaires de travail, à Dernière Rénovation. Avec le début de la campagne Riposte Alimentaire, il ne parvenait plus à trouver de temps à consacrer à ses ami·e·s.

En outre, suite au vote de la nouvelle revendication18, lui et Aurélie ont décidé de reprendre les rênes du groupe local, afin de faire perdurer une dynamique à l’échelle marseillaise. Un rôle de coordination qui était auparavant assuré par une membre du collectif à temps plein, qui bénéficiait d’une aide financière19.

Un moment, Matthieu pense quitter son travail pour se consacrer pleinement à Riposte Alimentaire. Avec Aurélie, il tente de faire renaître le groupe, en mettant sur pied de nouvelles réunions publiques, et en devenant speaker20 : « C’est un rôle que je n’aurais jamais pensé prendre avant : parler devant des gens, faire un exposé, ça m’impressionnait… Mais c’est un rôle qui m’a permis de prendre confiance, et d’apprendre tellement de choses sur le réchauffement climatique, sur l’écologie… » Au-delà des réunions publiques, Matthieu appelle jusqu’à 50 personnes par jour pour mobiliser du monde sur Marseille, programme des réunions régulières avec l’équipe locale, et organise en parallèle une action. Par ailleurs, tout comme Margot, il se sent entièrement responsable de la sécurité des militant·e·s mobilisé·e·s à cette occasion.

Un engagement extrêmement chronophage, qu’il partage avec Aurélie. Celle-ci insiste néanmoins sur le fait qu’une journée par semaine dans son emploi du temps est dédiée à ses différents engagements, et donc à Riposte Alimentaire au moment de la campagne. Elle me confie aussi qu’ils lui conférent une énergie, un enthousiasme, qui se répercutent ensuite dans son quotidien : « Mon équilibre et mon bien-être reposent aussi sur ces engagements ».

Et la santé mentale ?

J’interroge ensuite Matthieu, Aurélie et Margot sur la place de la santé mentale au sein du collectif, qui me semble primordiale pour qu’un groupe militant puisse perdurer.

Matthieu m’explique qu’elle est à la fois prise en compte dans le fonctionnement interne du collectif, dans le cadre des réunions notamment, mais également avant et après les actions.

En outre, DR / RA se charge de mettre à disposition des différents groupes locaux une série de documents numériques relatifs au soin, leurs membres pouvant ainsi s’auto-former sur la question. Par ailleurs, le groupe national comprend un pôle soin, uniquement dédié à la prise en charge de la santé mentale des militant·e·s, et chaque groupe local comporte un·e référent·e soin, à laquelle ou auquel ses membres peuvent s’adresser.

Aurélie m’apprend également que lors du blocage des locaux de Renaissance, une réunion était prévue en amont pour préparer les militant·e·s à ce qu’ielles allaient vivre. Suite à l’action, un numéro leur était donné, leur permettant de contacter une base arrière soin en cas de coup de mou suite à l’action. Un service qu’elle a utilisé à son retour dans le sud, en éprouvant un décalage entre sa vie quotidienne et son expérience vécue à Paris. Un cercle de parole était également mis en place quelques temps après, afin de permettre aux participant·e·s de revenir sur leur expérience et la façon dont ielles avaient vécu l’action.

Quant à Margot, elle m’explique qu’une base arrière soin était également mise en place pour le groupe national, qu’il était possible de contacter à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, afin de résoudre rapidement les conflits : « On n’avait pas le temps de s’engueuler, tout allait trop vite, ce service était vraiment important ».

Le collectif cherchait donc à entretenir cette culture du soin. Malgré tout, nous pouvons nous demander légitimement si elle parvenait à garantir une préservation efficace de ses militant·e·s.

La fin d’un collectif

Lorsque je les interroge toustes les trois sur les raisons ayant conduit à l’interruption des actions de RP, plusieurs hypothèses émergent.

Pour Matthieu et Aurélie, la désertion progressive des militant·e·s du collectif pourrait s’expliquer par l’adoption de la nouvelle revendication, visant à mettre en place une Sécurité Sociale de l’Alimentation, qu’ielles estiment n’être pas suffisamment mobilisatrice : « Il y avait un énorme enjeu de pédagogie derrière cette revendication » explique Matthieu. « Il est difficile de mobiliser efficacement quand les gens ne comprennent pas pourquoi on lutte. »

Le renforcement de la répression policière est également responsable de cette désertion, en ayant conduit à l’interruption des blocages de route notamment : « C’était des actions assez simples à mettre en place, facilement reproductibles, qui mobilisaient. Parfois, des militant·e·s assistaient à une réunion publique un mercredi soir, se formaient le week-end et partaient en action la semaine suivante. C’était un modèle qui convenait ».

Au contraire, la campagne Riposte Alimentaire a débuté avec une première action assez spectaculaire, suscitant l’intérêt de nombreux médias, y compris à l’échelle internationale : un jet de soupe sur La Joconde. Par la suite, la campagne s’est essentiellement fondée sur ce type de coup d’éclat, à fort potentiel médiatique selon Matthieu, mais difficilement imitables par toustes.

Faute de membres et d’actions, le collectif s’est vu progressivement manquer d’argent, le réseau A22 (et le Climate Emergency Fund en amont) ne fournissant plus suffisamment de fonds pour qu’il puisse perdurer.

Pour Aurélie, l’interruption de la campagne peut également s’expliquer par une trop grande verticalité entre le groupe national d’une part et les groupes locaux d’autre part. En outre, les groupes locaux devaient attendre l’aval du groupe national pour effectuer une action, ou pour obtenir du matériel. Ils ne s’autodéterminaient que très peu, ce qui pourrait expliquer une forme d’épuisement liée à des attentes prolongées, ou un découragement du fait de ce manque d’autonomie.

En clôturant notre entretien, Margot me dit que sa période au sein de Dernière Rénovation, malgré toutes les conséquences qu’elle a pu avoir sur sa santé physique et mentale, s’apparente à l’une des plus belles périodes de sa vie.

Pour Aurélie et Matthieu, même si leur implication au sein du collectif était très énergivore et leur demandait parfois beaucoup de temps, elle les a amené·e·s à découvrir ce qu’était l’action politique : « Non pas partisane, mais politique », précise Aurélie.

Si ces entretiens ne m’ont pas permis de dégager les raisons précises ayant conduit à l’interruption de la campagne Riposte Alimentaire, au-delà de celle annoncée officiellement par le collectif, ils m’ont cependant laissée entrevoir des éléments susceptibles de conférer une longévité à l’engagement : les liens tissés avec une communauté, qui comprend vos inquiétudes et peut faire preuve d’empathie, le dépassement de soi, un apprentissage constant, à travers des formations en interne notamment, une exposition au risque aussi…

Au cours de notre discussion, Margot m’a posé une question : « Le militantisme peut-il vraiment prendre soin de notre santé mentale ? ». Une interrogation charnière, sur laquelle j’essaierai de revenir dans d’autres contributions.

Lou Veyrat-Parisien, le 18 février 2025

NDLR : Lou Veyrat-Parisien effectue un stage en journalisme au sein de la rédaction de Qui Vive pour l’année 2024-25, dans le cadre de sa Licence Sciences et Humanités à Aix-Marseille Université.

1 Pour aller plus loin à ce propos et creuser les origines du réseau A22, voir l’article qui suit, signé Reporterre : https://reporterre.net/Qui-est-Roger-Hallam-l-inspirateur-sulfureux-de-Derniere-renovation

2 Voir la lettre de Dernière Rénovation adressée au président de la République, qu’il est possible de visualiser sur une vidéo d’un entretien d’Alizée et Thibault, militant·e·s de DR, accordé au média en ligne Blast, à 1min59 : https://www.youtube.com/watch?v=qvDD_ALWkt8

4 Pour une introduction à la Sécurité Sociale de l’Alimentation, voir cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=quVE44EClM8

5 Précisons malgré tout que nous n’avons pas toustes les mêmes possibilités de nous confronter à la police et à la justice, et que cette différence questionne la diversité des profils pouvant intégrer DR / RA.

6 Prénoms modifiés

7 Prénom également modifié

8 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

9 Réunions publiques : réunions organisées par DR / RA, afin d’informer ses participant·es sur la situation environnementale et climatique en cours, et d’expliquer la position du collectif face à ce constat.

10 Les actions de DR / RA se structurent en vagues. En outre, les groupes locaux se coordonnent pour réaliser un certain nombre d’actions dans une période de temps définie, afin de maximiser leur impact auprès du gouvernement et du point de vue médiatique.

11 Contacter des personnes par téléphone, afin de leur communiquer les événements à venir dans le cadre de DR / RA.

12 Voir note n°4.

13 Citation extraite du rapport Répression par l’État des manifestations et de la désobéissance civile environnementales : une menace majeure pour les droits humains et la démocratie, paru en février 2024, à consulter en cliquant sur le lien suivant : https://unece.org/sites/default/files/2024-02/UNSR_EnvDefenders_Aarhus_Position_Paper_Civil_Disobedience_FR_1.pdf

14 Surnom des militant·e·s sur action au sein de DR / RA.

15 Ce fonds à également été alimenté par les recettes du film Don’t look up : déni cosmique, réalisé par Adam Mckay, sorti le 5 décembre 2021 sur Netflix. Pour aller plus loin sur les financement du CEF, consulter l’article suivant : https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/08/16/des-mecenes-financent-la-desobeissance-civile-sur-le-climat_5499929_3244.html

Un autre lien donnant accès à un article paru dans Libération, sur le financement de XR : https://www.liberation.fr/checknews/2019/10/10/extinction-rebellion-est-il-vraiment-finance-par-de-riches-mecenes_1756242/

16 Notons le paradoxe qui se joue ici : l’héritière d’une compagnie pétrolière qui finance des campagnes de résistance civile destinées à lutter contre les injustices sociales et climatiques… Problème et solution deviennent lié·e·s dans un même cercle vicieux. Dans la même veine, la compagnie L’Oréal a créé en 2023 le fonds L’Oréal pour l’Urgence Climatique, doté de 15 millions d’euros (pour une société valant 242 milliards d’euros : https://www.bfmtv.com/economie/grace-a-l-heritiere-de-l-oreal-le-nombre-d-ultra-riches-a-plus-de-100-milliards-bat-un-record-dans-le-monde_AN-202405170217.html), et destiné à « [soutenir] les communautés des zones les plus exposées en permettant à des organisations partenaires spécialisées d’accompagner les populations dans la prévention et la reconstruction face à de tels événements. » (https://www.loreal.com/fr/press-release/commitments/the-loreal-climate-emergency-fund/).

17 Prénom modifié

18 Suite à l’interruption de la campagne Dernière Rénovation, plusieurs militant·e·s du collectif, y compris des groupes locaux, se sont rassemblé·e·s dans le cadre d’un séminaire, afin de voter en faveur d’une revendication, qui ferait l’objet de la nouvelle campagne. En l’occurrence, les personnes présentes ont voté pour lutter pour la mise en place d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation à l’échelle nationale.

19 Certain·e·s membres du collectif, travaillant à temps plein, notamment dans le comité national, bénéficiaient d’une aide financière, dont ielles pouvaient fixer le montant en fonction de leur ville de résidence ou de leur situation financière.

Comment agir, autour de nous, pour un monde où il ferait bon vivre ? Cette rubrique donne des pistes concrètes pour se mobiliser tant individuellement que collectivement.

Au bord d'un affluent de la Durance © G.C.

Au bord d'un affluent de la Durance © G.C.